第一怕:怕来的突然

负责执行裁员指令的HR,往往并不比员工早知道消息,这边还在如火如荼地招人,突然就接到了指令裁员,仓促上阵,身心俱疲,如何才能提前预判裁员可能,未雨绸缪做好准备呢?

裁员这种负面消息,不到最后一刻,往往不会公开,这就导致一线HR的工作节奏,与公司实际期望脱节,offer谈到一半,突然接到通知,关闭招聘,甚至已经发出的offer、办理入职的员工也要沟通解约,不仅浪费了自己的时间精力,而且也是对候选人的不负责任。

所以我们需要关注以下5类裁员征兆,灵活调节招聘工作节奏。

(1)提出宏大战略构想

战略能够指明前进方向,但是“宏大的”战略往往让人满身是伤。

张一鸣在谈“理性的自负”中,说“自上而下的宏大战略往往都是灾难,业界也发生过不少真实的例子”,比如比尔·盖茨力推的Windows vista、乔布斯理想的NeXT,听起来逻辑都宏大而完整,但最终都被市场宣判失败。

今年爱奇艺裁员,也是市场对苹果树战略构想的宣判,2016年爱奇艺画了一棵苹果树,树上每一颗苹果都代表一个细分业务,包括影视、UGC、PGC、网络小说、直播、游戏等,2019年甚至一口气发布旗下21款产品矩阵,员工规模也达到了近9000人的峰值。

务实的战略,一定是基于对客户需求的洞察,在做好主营业务基础上,适当向外延伸。

比如阿里之所以投资云计算,是因为淘宝后台运营需要这些技术,成熟之后再推向市场;而宏大的战略,往往是基于投资人、管理层觉得,我的商业帝国、业务版图上必须得有什么,少了某些部分,会让他觉得不够完整、不够宏伟,于是从零开始投入资源,跟风行动,甚至四面出击、分散资源。

所以,当你的老板雄心勃勃阐述某项宏大战略,要求HR加速扩张招人时,就要开始留个心眼,尝试新业务可以先从内部抽调人员,避免盲目扩招。

(2)属于边缘业务类型

什么是边缘业务呢?

通常是那些“规模不大、增长不快、可有可无、不影响基本盘、报表中被归为其他类”的业务,这些边缘业务有可能是探索未知领域的尝试、有可能是跟随竞争对手的模仿,如果不能快速成长为核心业务之一,一旦环境有变,首当其冲会被撤裁。

(3)整体业务增速放缓

许多管理者相信,增长可以解决一切问题,在业务快速增长时,愿意加大资金投入,也能接受适当冗余,搞些新的尝试,万一成功了呢?

但是一旦整体业务增速放缓,尤其是那些长期亏损、依靠资本输血过活的企业,大家对未来的预期会急转直下,认为只有抓管理、抓人效、管好每一分钱才能活下去。

(4)进入政策紧缩阶段

当你在新闻里听到央行提高存款准备金率、控制信贷规模、提高基准利率、缩表等关键词时,可能就意味着要进入政策紧缩阶段了,企业从市场上融资会变得更加困难,当务之急就是要手握现金、保住性命,那些烧钱多的、不能直接看到产出的部门和岗位,可能都会采取优化措施。

(5)公开发言透露意图

许多企业不会直接公开裁员消息,但是往往会提前透露一些消息,比如公司高管在演讲中提及“去肥增瘦、降本增效、开源节流”等与成本、人效相关内容,希望各部门各层级管理者能够引起重视,但如果大家揣着明白当糊涂、没有明显的自觉行动,那么企业就会采取更激烈的手段。

如果在这5大信号中,你所供职的企业、所负责的部门已经出现了2-3个,可能距离正式提出裁员就不远了,早点发现,早做准备,不管是在招聘节奏上做出调整,还是在部分员工绩效面谈中采取行动。

02怕谈得艰难:裁员这笔账要怎么算?

第二怕:怕谈得艰难

有的企业会采取变相裁员、暴利裁员等手段,既要一毛不拔,又要对方乖乖配合,还要保持口碑不塌……

大概王力宏也是这样想的吧?一旦处理不好,新仇旧恨集中爆发,引发法律风险,点燃舆论危机,形象毁于一旦。

这让HR难上加难,如何正确计算裁员的经济账,别让老板利令智昏呢?

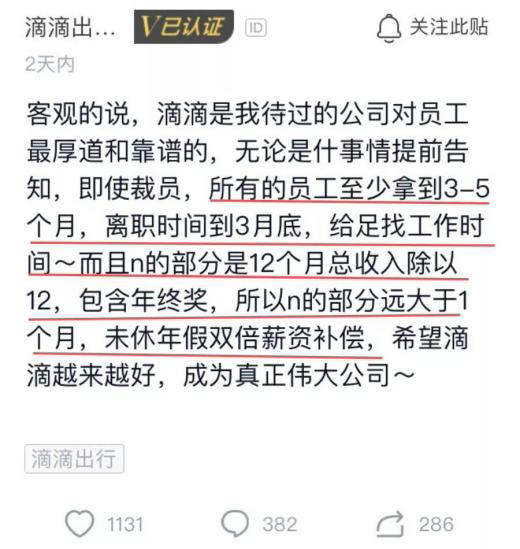

2019年,爆出过一则奇怪的裁员新闻:为什么滴滴裁员2000人,被裁员工却像中奖一样?

据《财经》报道,滴滴的具体赔偿方案为:补偿一般为 N+1 个月,如果当周能确认,再额外给一个月补偿,而这一个月补偿是给被裁员工留出的找工作时间;此外,对于员工没来得及休的年假,按照双倍工资折现。

甚至出现奇观“我们组争裁员名额都快打起来了”。

类似的事情,今年字节跳动也出现过,由于双减政策影响,字节教育板块出现大规模裁员,但是这场裁员,不仅没有引发什么争议,反而为公司带来了最好的公关,被奉为“教科书式的业界良心”。

有HR评论道:

其一,很多员工表示,虽然被裁,但有机会还想回来,为今后的人员回流铺了路;

其二,教育行业的大裁员早已经被相关监管部门预料到了,但凡出现裁员纠纷,必然会被盯上报道;

其三,高额裁员补偿,比花钱买广告效果还要好,媒体更是愿意主动报道分享,拿广告费补贴给自己员工,民心有了,口碑有了,舆论更是有了,一箭三雕。

佳能珠海这次的行动便是一个漂亮战。

所以裁员这笔账,究竟要怎么算呢?

许多管理者请HR去谈辞退,隐含意思就是让HR想办法让员工主动提出离职,公司不用承担任何补偿。

但是,这种最省钱的做法,却是最吃亏的。

为了省下N+1,企业需要付出哪些、承担什么呢?

从被裁员工角度看,一旦投诉至人事部门,很容易引发劳动用工风险,被人社部门盯上可不是好打发的事情,被媒体盯上影响更恶劣;

从在职员工角度看,今天公司这么对他,明天会不会这样对我?破坏工作氛围,搞得人心惶惶,人心思变;

从未来招聘角度看,公司如果因为裁员问题,在一个行业里臭名昭著,一传十、十传百,以后就很难再招到优秀人才;如果你的企业面向C端用户,那更是损失了一位潜在客户,损失了他能影响到的、成百上千位潜在客户。

当然,如果你的老板觉得这都不是事儿,或这都是HR的事儿,那就祝福他尽快招到一位新HR吧,在这样的企业里纯属浪费生命。

03怕干的迷茫:裁员的风险如何化解?

第三怕:怕干的迷茫

突如其来的裁员,某种程度上也在反映之前的业务规划、人力规划出了问题。

都是自己亲手招进来的人,不仅没能帮他实现职业发展,反而被当做垃圾一样裁掉,这也会让HR陷入痛苦和迷茫,怎样才能帮到业务、帮到员工,更有价值呢?

其实,

员工害怕的,不是裁员,而是被裁之后不好找工作;员工抗拒的,不是裁员,而是裁员过程中不公平的做法。

所以,合法合规、公平公正是底线,如果满足不了,以下内容都是空谈。

(1)关注员工的人力资源

作为HR,我们习惯于关注“公司的人力资源”,要什么人、要多少人、怎么招聘、怎么培训、怎么任用、怎么考核等等,出发点是“公司需要”;更多时候,我们也需要关注“员工的人力资源”,如何实现能力增值?如何规划职业生涯?如何保持身心健康?如何平衡好工作生活?等等,出发点是“员工需要”。

在许多员工访谈中,员工都希望公司多些情义、多些人文关怀,与其生日送上一句祝福、逢年过节分享一杯奶茶、犯了错误一句安慰相比,

「不断鞭策员工走出舒适区、学习新的东西,在25岁到35岁之间完成厚积、在35岁之后能够实现薄发」才是管理者、HR对员工最大的情义,只有逼着他们建立核心竞争力,才能尽可能避免被公司裁掉的命运,即便因故被裁也有信心找到好工作。

从这个角度看,HR不能当好人,得当狠人。

(2)鼓励员工多出去面试

鼓励自家员工出去面试,这种事只在奈飞听说过,因为传统观念上,我们觉得出去面试,就是准备跳槽,准备跳槽就是不忠诚,把一个平等合作的关系,上升到了办公室政治正确的层面。

如果无法抛开观念束缚,不能鼓励员工走出去,也可以变通一下,鼓励员工在各部门/岗位/项目之间轮岗面试,或在本岗位上开展述职面试(即假设本岗位空缺,根据重新定义的职责要求,员工重新参加面试,是否能够获得录用)。

这样做有什么好处呢?

-

首先,能够通过比较,让员工了解市场行情,

不然总会觉得“家花不如野花香”,

总想着外面公司待遇高、福利好,

我们公司这也没有、那也不行,

其实各家公司的差别并不大,有时候真的会身在福中不知福。

-

其次,能通过比较,让员工找准自身定位,

有时候管理者、HR会苦口婆心地告诉员工要不断学习成长,

员工反而觉得你啰嗦,

但出去碰碰壁,知道自己几斤几两,反而有了学习意识和行动。

-

再次,员工出去面试,就是HR向外看的一双眼睛,

竞对公司在做什么事情、

新招什么岗位、给出薪资多少、有啥福利待遇、面试水平咋样、

对方主管联系方式……

许多信息都能知道。

真的不用担心一次面试,员工就被对方挖走了,真正被挖走的原因,一定是两家公司、两个岗位综合比较的结果,作为HR,主动发现这些差距,坦诚面对,就是我们提高人才竞争力的起点。

(3)足够的最小发展速度

追求规模更大、速度更快,是一种天然的倾向,市场红利难得,时不我待,越快越好!

但是,步步高创始人段永平有过一段精彩论述:

扩张的时候要谨慎,

我把这个叫“足够的最小发展速度”,就是兼顾足够和安全的意思,

多数人在扩张时用的都是所谓的最大速度,最后一个不留神就翻车了,

你比方说开车上班,谁会说开快点撞死算了,对不对?

家人都是跟你说,开慢点注意安全,他没有担心你去不到那个地方,

但是呢,很多媒体、老百姓、甚至是很多企业都是这种心态,

大家鼓励的都是开快,宣传的也都是开快,

说开快点撞死拉倒没关系,哪有这样做的呢?

扩张速度过快带来的风险,包括:

固定成本快速攀升、企业利润摊薄、管理复杂度急剧提升、企业文化遭到稀释、整个市场从价值竞争陷入价格竞争……

与这些点相比,收拾裁员这摊子事根本算不上麻烦,这就需要HR跳出人力资源工作,对市场变化、经营全局有所了解、产生影响。

希望以上关于裁员的内容,对您有所帮助。